বুদ্ধিভিত্তিক চর্চার শুরু যেদিন থেকে সেদিন থেকেই মানুষকে সবচেয়ে বেশি যে প্রশ্নটা ভাবিয়েছে সেটা সম্ভবত এমন জীবনের অস্তিত্ব এবং উদ্দেশ্য নিয়ে। আমাদের অস্তিত্ব কী? আমাদের রাগ, দুঃখ, ভালোবাসা, দয়া, হিংসা প্রভৃতি গুণাবলি, অনুভুতি কিংবা ব্যক্তিস্বত্তার অস্তিত্ব আসলে কোথায়? আমরা কেনো কোনো কিছু অনুভব করতে পারি? এইসব জটিল প্রশ্নের সহজ সমাধান হিসেবে অনেকের চিন্তায় জায়গা করে নিয়েছে একটাই বাক্য- “আমরা এসব অনুভব করি তার কারণ আমাদের মন।” মন আসলে কী? কোনো অঙ্গ? কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া? নাকি বহুল প্রচলিত প্রাচীন ধ্যানধারণার সেই রূহ তথা আত্মা? মন যদি আমাদের মধ্যে থাকা কোনো অলৌকিক শক্তি হয় অর্থাৎ আত্মা হয় তবে এই আত্মা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ আমাদের অনুভূতি, অস্তিত্ব আছে। আত্মা না থাকলে চিন্তা-চেতনা কিংবা আত্মার বালাই নেই। আত্মার প্রসঙ্গ যখন এলোই একটা গল্প শুনাই।

শতাব্দী পুরাতন একটা জনপ্রিয় কৌতুক রয়েছে দর্শনশাস্ত্রে। এই কৌতুক কুকুর এবং কুকুরের মালিকদের নিয়ে। সেইসময়ে বলা হতো, মোটা দাগে আসলে দার্শনিকদের দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যাদের পোষা কুকুর রয়েছে এবং যাদের পোষা কুকুর নেই। এটা সেই অ্যারিস্টটলের সময়কার কথা যখন দার্শনিকরা চেতনার উৎস এবং অস্তিত্বের কারণ অনুসন্ধান করছিলেন। এবং এই প্রবন্ধের শুরুতে যেমন অনুভূতি, চেতনা কিংবা মনকে আত্মার সমতুল্য বললাম, এই মতামত তাদেরই ছিলো। তারা বললেন, আমাদের শরীর ছাড়াও শরীর চালনার জন্য অন্তর্নিহিত রয়েছে এক বিশেষ উপাদান, আত্মা। তাদের হিসেবে আত্মার সংজ্ঞায়ন খুবই সহজে নিচের উদ্ধৃতি থেকে করা যায়।

Q: What is the soul?

A: The soul is a living being without a body, having reason and free will.

— Roman Catholic catechism

তখনকার অনেক দার্শনিকদের হিসাবনিকাশ অনুসারে এই আত্মা শুধু মানুষেরই আছে, মানুষই একমাত্র চেতনাধারী। অনেক নারীবিদ্বেষী দার্শনিকরা এটাকে আরও সুনির্দিষ্ট করে সংজ্ঞায়িত করতে চান, তারা বলেন আত্মা শুধু পুরুষদেরই রয়েছে, নারীদের নেই। কিন্তু এই যুক্তি দার্শনিক সমাজেই অনেক বেশি সমালোচিত হয়। সমালোচনা থেকে গা বাঁচাতে তখন তারা “আত্মার গুণাগুণ” নামে নতুন জিনিসের আগমণ ঘটান। নারীদের আত্মা পুরুষদের তুলনায় নিন্ম গুণাগুণসম্পন্ন। তখন দার্শনিকরা আরেকটা জিনিসে বিশ্বাস করতেন। কোনো পশুর আত্মা নেই। যেমনটা আগে বললাম, তাদের মতে শুধু মানুষের আছে এই আত্মা, চেতনা। পশুর আত্মা আছে কিনা এই প্রসঙ্গে চিন্তাবিদদের ভ্রু কুঁচকে যাওয়া শুরু করে। যাদের পোষা কুকুর বা প্রাণী ছিলো তারা কোনোভাবেই মানতে পারেননি এদের চেতনা নেই বা থাকতে পারেনা। আপনারাই বলুন, আপনার পোষা বিড়াল বা কুকুরের চেতনা নেই বললে আপনি মানতেন?

এরপর আত্মার অস্তিত্ব অনস্তিত্ব নিয়ে বহু দার্শনিক আলাপ হয়েছে, এই আলাপ অন্যদিন৷ আজকের আলোচ্য বিষয়ে নজর ফিরানো যাক। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মন-দেহ নিয়ে নতুন এক ভাবনার উৎপত্তি ঘটে। বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে আমাদের অনুভূতি, চেতনার উৎস খোঁজা শুরু হয় এসময়ে। নতুন এই বস্তুবাদী ভাবনা পরবর্তীতে বিজ্ঞান জগতে যতটা সুফল বয়ে এনেছে ঠিক ততটা কুফলও বয়ে এনেছে। এই অষ্টাদশ শতাব্দীর নতুন ধারণায় বলা হয় –

১) আমাদের মস্তিষ্ক আসলে মনেরই একটা অঙ্গ। আবার, মস্তিষ্ককে নির্দিষ্টসংখ্যক কতকগুলো অংশে বিভক্ত করা যায়।

২) মস্তিষ্কের একেকটা অংশ আমাদের চরিত্রের একেকটা বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়ী। চরিত্র বা মনের এই একেকটি বৈশিষ্ট্যকে বলা হতো ফ্যাকাল্টি।

৩) এই ফ্যাকাল্টি গুলো জন্মগতভাবেই প্রাপ্ত।

৪) একেকটা ফ্যাকাল্টির অবস্থান মস্তিষ্কের পৃষ্ঠতলের একেকটা নির্দিষ্ট অংশে।

৫) আমাদের মস্তিষ্ক আসলে পেশির মতো। নিয়মিত ব্যায়ামের ফলে বা অভাবে যেমন পেশি সুগঠিত হয় বা গঠন নষ্ট হয়, ঠিক তেমন কোনো নির্দিষ্ট মানসিক শক্তির বেশি বা কম ব্যবহার মস্তিষ্কের পৃষ্ঠের নির্দিষ্ট কোনো এলাকাকে সংকুচিত বা প্রসারিত করে।

৬) মাথার খুলির বাইরের পৃষ্ঠতল এবং মস্তিষ্কপৃষ্ঠের তলদেশ সাদৃশ্যপূর্ণ। ফলে কেউ মাথার খুলির বিভিন্ন অংশের আকার-আকৃতি দেখেই মাথার ভিতরে থাকা বিভিন্ন অংশের (যারা মনের একেকটা ফ্যাকাল্টি নিয়ন্ত্রণ করে) আকার আকৃতি বুঝতে পারবে এবং বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করতে পারবে।

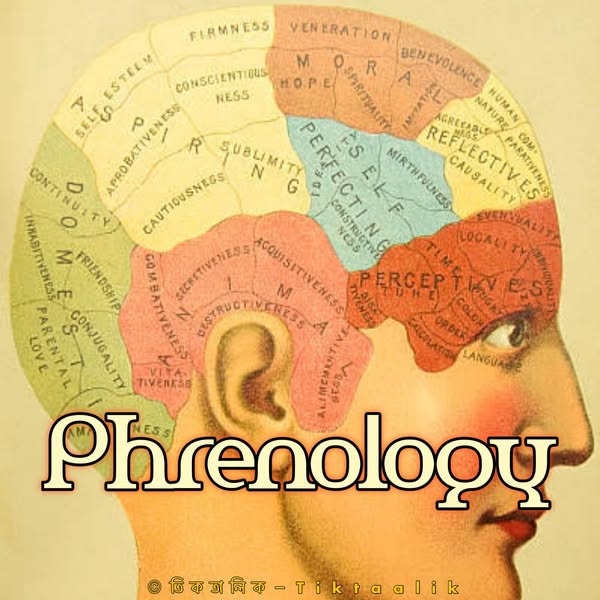

এই ভাবনা বা ধারণার নাম দেওয়া হয় ফ্রেনোলজি (Phrenology)। আর এই ধারণা প্রথম প্রবর্তন করেন ফ্রানজ্ জোসেফ গাল নামক একজন জার্মান চিকিৎসক। তিনি নিজের ইচ্ছামতো মাথার খুলির বাইরের পৃষ্ঠ পর্যবেক্ষণ করে সেটাকে ২৭ টা অঞ্চলে ভাগ করেন। এরপর নিজের বন্ধু-বান্ধবী, রোগী, পরিবার সহ আশেপাশের মানুষের মাথার বিভিন্ন অংশের আকৃতি পর্যবেক্ষণ করে তাদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলিয়ে মাথার কোন অংশ কোন বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী তা শুরু করেন। এবার ধরেন আমার প্রচন্ড রাগ, আপনারও প্রচন্ড রাগ, আপনার বউয়ের রাগ কম। আপনার আর আমার মাথার পিছনের একটা অংশ বড় যেটা আবার আপনার বউয়ের ক্ষেত্রে ছোটো। জোসেফ গাল ঐ অংশটাকে রাগের জন্য দায়ী এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করেন। এভাবে বিভিন্ন অংশকে বিভিন্ন ফ্যাকাল্টির (দয়া, ঈর্ষা, বুদ্ধি, অলসতা, আত্মসন্মান, জেদ প্রভৃতি) পরিচালক হিসেবে চিহ্নিত করেন তিনি। আস্তে আস্তে গালের রিসার্চ পৌছায় কারাগার এবং অ্যাসাইলামে থাকা আসামীদের কাছে। তাদের মাথার বিভিন্ন অংশ পরিমাপ করে তিনি কোন অংশ কোন অপরাধ প্রবণতার জন্য দায়ী সেটা ভবিষ্যদ্বাণী করা শুরু করেন। নিঃসন্দেহে এই ডাটা কালেকশন এবং অ্যানালাইসিস ছিলো বায়াসড। যেসব তথ্য গালের ধারণার বিপরীতে যেত তার বেশিরভাগই তিনি নজরআন্দাজ করে যেতেন।

আস্তে আস্তে ফ্রেনোলজি নিয়ে কাজের পরিধি বাড়তে থাকে। আরও অনেক ডাক্তার, ফিজিশিয়ান, গবেষক ফ্রেনোলজিকে সাপোর্ট করতে থাকেন এবং এ নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। একই সাথে তারা ফ্রেনোলজির পক্ষে ক্যাম্পেইনও চালাতেন সাধারণ মানুষকে এদিকে আকৃষ্ট করার জন্য। যত গবেষক ফ্রেনোলজিতে আকৃষ্ট হয় তত এ নিয়ে মতবিরোধ দেখা যায়। গালের করা ২৭ টা অঞ্চল বেড়ে দাঁড়ায় ৪০ টা অঞ্চলে। মোটামুটি সব ফ্রেনোলজিস্ট মাথার খুলিকে ২৭-৪০ টা অঞ্চলে বিভক্ত করে সে অনুসারে মানুষের বিভিন্ন সাইকোলজিক্যাল ট্রেইট তারা ব্যাখা করতে থাকেন। এমনকি অনেকে ফ্রেনোলজি ব্যবহার করে ভবিষ্যতে কে কী করবে, কেমন হবে সেগুলো ব্যাখ করারও চেষ্টা শুরু করেন। মোটামুটি ১৮২০ সালে প্রথম ফ্রেনোলজি প্রচারকারী সংগঠন সৃষ্টির পর ১৮৪০ সালের মধ্যে হাজার হাজার সাধারণ মানুষ, ডাক্তার, ফিজিশিয়ান, গবেষক এর সাথে সম্পৃক্ত হন এবং ফ্রেনোলজিস্টদের অসীম চেষ্টায় ঐসময়ের সমাজে (ভিক্টোরিয়ান সোস্যাইটি) ফ্রেনোলজিকে একটা সন্মানিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে মানা শুরু হয়। কিন্তু কথায় বলে “অতি সন্ন্যাসীতে গাঁজন নষ্ট হওয়া”, সেইটা যেন এক্ষেত্রে খাটে।

ফ্রেনোলজিস্টদের সংখ্যাবৃদ্ধি, তাদের মতবিরোধ, তাদের ধারণার বহু ব্যতিক্রম আস্তে আস্তে ফ্রেনোলজির বিপক্ষে যুক্তি-প্রমাণের পাহাড় গড়ে তুলতে থাকে। আগে যেখানে গালের মতো প্রাথমিক ফ্রেনোলজিস্টরা নিজেদের মতামতের সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ তথ্যকে নজর আন্দাজ করে চলে যেতেন, সেটা আর সম্ভব হচ্ছিলো না। আর ফ্রেনোলজির কফিনে শেষ পেরেক ঠোকা শুরু হয় বাইসেক্টিংয়ের মাধ্যমে ফ্রেনোলজির কঠোর পরীক্ষা নেওয়া শুরুর মাধ্যমে। কবুতরের উপর একটা পরীক্ষায় দেখা যায়, মস্তিষ্কের একটা অংশকে ফ্রেনোলজিস্টরা যে বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী করছেন, ঐ অংশকে সরিয়ে নিলে অন্য বৈশিষ্ট্য প্রভাবিত হচ্ছে। আস্তে আস্তে ফ্রেনোলজিস্টদের কাজ করার মেথড প্রশ্নবিদ্ধ হয় এবং এটাকে অপবিজ্ঞান বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয় তথ্যের চেরি পিকিংয়ের জন্য। তবে ফ্রেনোলজি নিজে অপবিজ্ঞানের কাতারে পড়লেও আধুনিক বিজ্ঞানে এর একটা জোশ ভূমিকা আছে। এর মাধ্যমে মস্তিষ্ক যে বিভিন্ন সাইকোলজিক্যাল ট্রেইট নিয়ন্ত্রণ করে সেটা গবেষকদের নজরে আসে। হোক ফ্রেনোলজির কাজ করার মেথডে সমস্যা, পরবর্তীতে নিউরোসাইন্স, নিউরোসাইকোলজির মতো শাখা সঠিক পদ্ধতি এবং কোনো প্রকার চেরী পিকিং বা ব্যাড সায়েন্টিফিক বিহ্যাভিয়ারের আশ্রয় না নিয়েই আমাদের বিভিন্ন শারীরিক এবং মানসিক বৈশিষ্ট্য এক্সপ্লোর করেছে। আজকের দিনে অনেক পদ্ধতি আছে এটা জানার মস্তিষ্কের কোন অংশ কোন বৈশিষ্ট্য নিরন্ত্রণ করছে। আধুনিক এই পদ্ধতিগুলো ফ্রেনোলজিকে একদম শিকড় থেকে ভূল প্রমাণিত করলেও বিভিন্ন মানসিক রোগ আর বৈশিষ্ট্যের পিছনে যথাযথ ব্যাখা হাজির করেছে। এখনকার গবেষণা দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে আমাদের আর মাইন্ড-বডি ডুয়েলিজমের প্রয়োজন নেই। যেসব অনুভূতি, বৈশিষ্ট্যের ব্যাখা খুঁজতে আমরা মনের পিছনে ছুটতাম, আসলে সেগুলোর কলকাঠি নাড়ে আমাদের স্নায়ুতন্ত্র।

যাহোক, ফ্রেনোলজির ভালো দিক তো বললাম। এবার একটা জঘন্য দিক তুলে ধরি। ফ্রেনোলজি ব্যবহার করে একসময় জাতিবিদ্বেষ এবং নারীবিদ্বেষকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চলেছে। সেক্সুয়াল ডাইমর্ফিজমের কারণে নারী পুরুষের অনেক পার্থক্য দেখা যায় শারীরিক গঠন কিংবা মানসিক বৈশিষ্ট্যে। ফ্রেনোলজি ব্যবহার করে পুরুষের প্রভাবশালীতা এবং নারীদের অপেক্ষাকৃত কম অধিকার প্রদান করে তাদের উপর হওয়া নিষ্পেষণকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করেছে একদল মানুষ। একই ঘটনা জাতিবিদ্বেষের ক্ষেত্রেও। কোনো এক শ্রেণীর মানুষকে তাদের মাথার খুলি নিয়ে ভুজুং ভাজুং বুঝিয়ে তাদের নিজেদের দাস করে রাখার চেষ্টাও চালানো হয়েছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে জাতিবিদ্বেষ প্রতিষ্ঠায় ফ্রেনোলজি একসময়ে ব্রহ্মাস্ত্রের মতো ব্যবহার করার ঘটনা ঘটেছে।

শেষ করার আগে একটা মজার কথা বলি। আর্কেয়িক মানুষদের মাথার খুলির ভিতরের পৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশ পরিমাপ করে তাদের মস্তিষ্কের গঠন নিয়ে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেছেন গবেষকরা। তাদের প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে আর্কেয়িক মানুষদের মধ্যে বিভিন্ন বুদ্ধিভিত্তিক এবং কমিউনিকেটিভ দক্ষতা থাকা উচিত। তো গবেষকদের এই কাজ করার পদ্ধতিকে অনেকে মজা করে “প্যালিও-ফ্রেনোলজি” নামে অভিহিত করেন, যদিও এর কাজ করার পদ্ধতি প্রাচীন সেই ফ্রেনোলজি থেকে অনেক উন্নত এবং গ্রহণযোগ্য। প্রবন্ধটি ভালো লেগে থাকলে আমাদের পেইজ থেকে অন্যান্য প্রবন্ধগুলি পড়ে আসার আমন্ত্রণ রইলো। ধন্যবাদ।